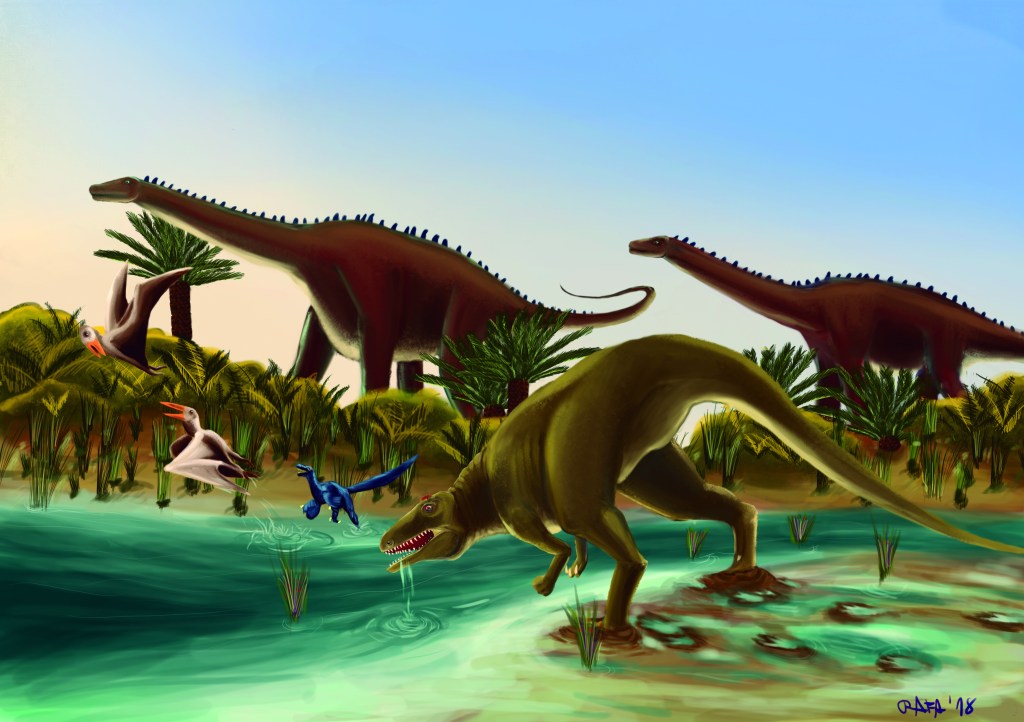

Gran parte de Aragón estuvo sumergida bajo las aguas del mar durante el Mesozoico. Sin embargo, la superficie emergida comenzó a crecer al final del Jurásico Superior creando ecosistemas continentales terrestres y acuáticos, fuente de biodiversidad ecológica, ideales para la proliferación de vertebrados terrestres como es el caso de los dinosaurios (Fig. 1 ).

Estamos en medio de un ecosistema de humedales donde la costa del mar no se encuentra a gran distancia. Gozamos de un clima tropical con altas temperaturas. Rodeados de vegetación, podemos descubrir ya algunas plantas con flor. Pequeños pterosaurios vuelan por encima del lago en busca de algún descuidado pez. A lo lejos, ya en la orilla, un dinosaurio terópodo de unos 12 metros de longitud se acerca a beber. Nos encontramos en la Zaragoza del Cretácico inferior, 135 millones de años atrás.

Restos fósiles de dinosaurios en la provincia de Zaragoza

Desde finales del siglo XIX ya se habían encontrado fósiles de dinosaurios en España, como demuestra la publicación de 1873 del naturalista Juan Vilanova i Piera titulada “Restos de Iguanodon de los lignitos de Utrillas y otro de Morella”. Pero es 100 años más tarde, en el año 1987, cuando un equipo de paleontólogos liderado por José Luis Sanz describió científicamente el primer dinosaurio en nuestro país: Aragosaurus ischiaticus, descubierto en la localidad turolense de Galve en la década de los años 50 del siglo pasado.

Las primeras noticias que tenemos sobre dinosaurios en la provincia de Zaragoza datan de 1926, cuando el ingeniero y geólogo Clemente Sáenz García halla restos de dinosaurios en Villanueva de Huerva, desconociéndose cuál fue su destino. En 1989 Alfonso Meléndez, profesor de Estratigrafía de la Universidad de Zaragoza, descubrió una imponente huella fósil de dinosaurio en las afueras de Villanueva de Huerva que poco tiempo después dio a conocer su alumna Ana Rosa Soria. Finalizando el siglo XX, en 1998, en una zona muy cercana, los paleontólogos Samuel Zamora y Sergio Bajo encontraron un pequeño afloramiento donde aparecieron algunos restos óseos atribuidos a dinosaurios.

En 2009 conocemos dos nuevos descubrimientos. En la Sierra de Santo Domingo, cerca de Longás (Comarca de las Cinco Villas) se encontró una vértebra caudal de un dinosaurio ornitópodo de tamaño mediano, que podría medir unos 10 metros de longitud. Se trata de un resto rodado y aislado, de edad Cretácico Superior, posiblemente Santoniense (Pueyo et al., 2010). En Berdejo (Comarca de Calatayud) dos vecinos de la zona, Dolores y Martín Rubio, localizaron algunos huesos que provocaron que la Fundación Dinópolis comenzara a prospectar en esta área (Royo-Torres et al., 2012) donde han documentado cinco yacimientos en los que se recuperaron restos fósiles fragmentarios pertenecientes a dinosaurios ornitópodos, terópodos y saurópodos de edad Titoniense-Barremiense (tránsito entre los periodos Jurásico y Cretácico).

En busca del primer dinosaurio zaragozano. Clemente Sáenz García, un ingeniero geólogo en Villanueva de Huerva

En marzo de 1926 se crea la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro. Manuel Lorenzo Pardo fue su primer director técnico, un seguidor de las propuestas de Joaquín Costa que revolucionó el concepto hidráulico en los albores de la España del siglo XX. Lorenzo Pardo ya conocía y confiaba plenamente en las cualidades de un joven ingeniero de caminos soriano al que llamó para que se ocupara del Servicio Geológico y de la construcción del pantano del Ebro. Éste no era otro que Clemente Sáenz García.

Sáenz era un hombre polifacético que dominaba un amplio número de disciplinas: Ingeniería, Geología, Paleontología, Matemáticas, Historia, Arte, Arqueología, … Profesor de Geología casi 40 años en la madrileña Escuela de Ingenieros de Caminos, compaginó su labor docente con numerosas e importantes labores en la Confederación Hidrográfica del Ebro (1926), en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (1931) o en el Consejo de Obras Públicas y CSIC (1940).

Su vinculación con Villanueva de Huerva se crea en 1926, cuando don Clemente estaba realizado un estudio geológico sobre el futuro pantano de Las Torcas, en Tosos. En uno de sus viajes por el entorno, visita Villanueva de Huerva (29 de agosto) donde encuentra el primer resto fósil de dinosaurio documentado en la provincia de Zaragoza.

A través de la lectura de este artículo podéis conocer la historia de este sorprendente hallazgo:

El 28 de octubre de 2022 en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Huerva se le rindió a Clemente Sáenz García un emotivo y merecido homenaje, al cual asistió una amplia representación de su familia encabezada por cuatro de sus hijos y dos de sus nietas. En el acto se proyectó un audiovisual que repasaba la biografía del ingeniero de caminos soriano y una conferencia sobre su estancia y descubrimientos en Villanueva de Huerva. Finalmente, se entregó a don Fernando Sáenz Ridruejo una placa conmemorativa y se visitó el Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza, que acoge un rincón dedicado a Clemente Sáenz. Todos los presentes disfrutaron de una tarde inolvidable.

Bibliografía sobre Clemente Sáenz García

Villanueva de Huerva y sus yacimientos

La localidad de Villanueva de Huerva, perteneciente a la comarca de Campo de Cariñena, se sitúa en la margen izquierda del río Huerva, a 45 km. al sur de la ciudad de Zaragoza, y justo en el borde norte de la Cordillera Ibérica aragonesa. A pesar de predominar las rocas de edad terciaria en la zona afloran rocas más antiguas, del Jurásico, formadas cuando esta parte del actual Aragón estaba ocupada por el mar. Justo por encima estratigráficamente afloran otras rocas del Cretácico inferior de origen fluvio-lacustre, pertenecientes a la denominada Formación Villanueva de Huerva y que se han podido datar como Valanginiense-Hauteriviense (unos 135 millones de años de antigüedad), una edad cuyo registro fósil es escaso en la Península Ibérica (Infante et al., 2005).

Apenas a 2 km. al sur de Villanueva de Huerva se sitúan los yacimientos de Pochancalo y El Paso. El primero de ellos se encuentra en la margen derecha del río Huerva, en un barranco perpendicular llamado Barranco del Morenillo. Pochancalo tiene al menos cinco niveles con fósiles de vertebrados (Fig. 2) y en ellos se observa una gran variedad de rocas sedimentarias (margas, calizas, conglomerados, areniscas y lutitas) depositadas en un medio fluvial.

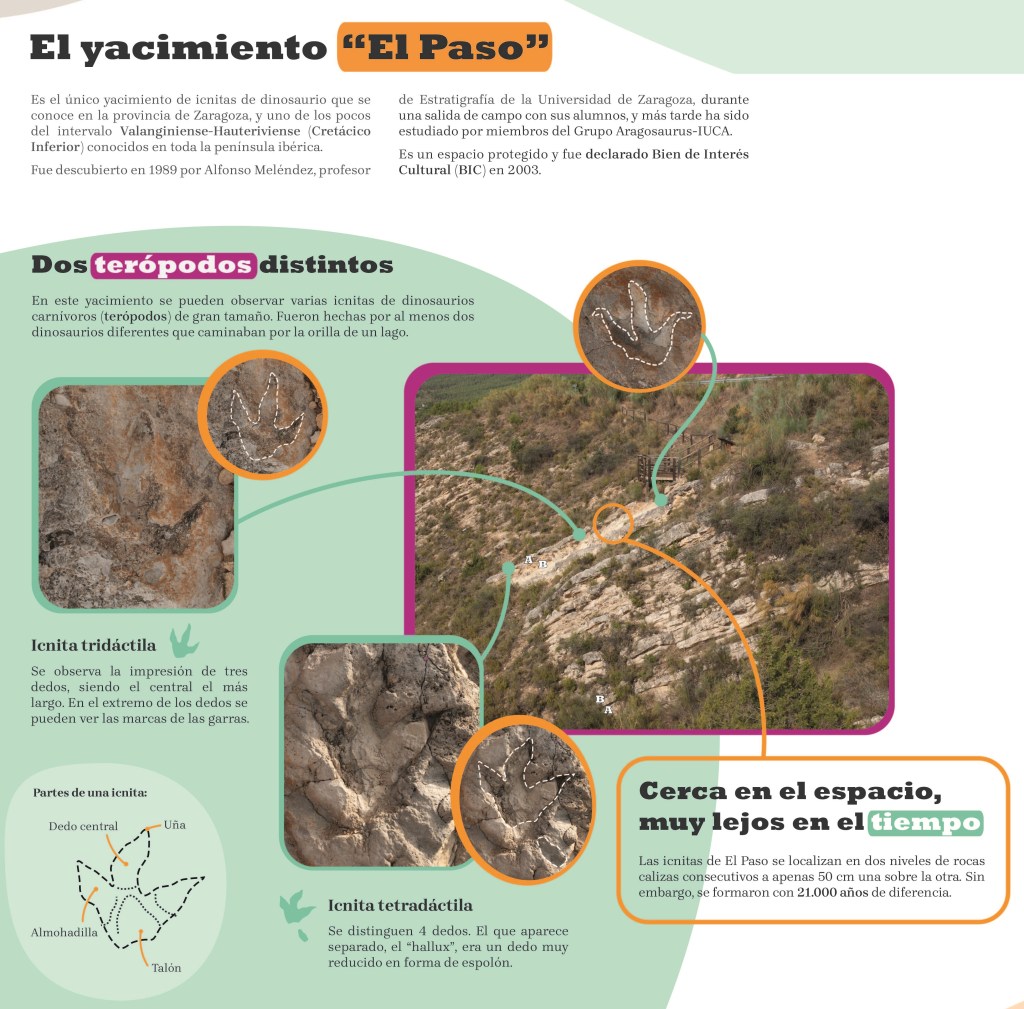

El yacimiento de El Paso (Fig. 3), se encuentra en la margen izquierda del río, muy próximo al lugar donde el barranco del mismo nombre desemboca en el Huerva. Se trata de un afloramiento de unos 200 metros de alternancia de calizas y margas y donde se pueden distinguir icnitas de diferentes tipos de dinosaurios (Canudo et al., 2005).

Pochancalo y la fauna zaragozana del Cretácico Inferior

En Pochancalo, apenas se han encontrado restos visibles a simple vista pero sí en los posteriores lavados-tamizados de las muestras de sedimentos recogidas, tarea que fue realizada en el laboratorio de la Universidad de Zaragoza por el grupo Aragosaurus-IUCA (Gasca et al., 2012). Todos los fósiles extraídos de este yacimiento se encuentran depositados en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

Primeramente vamos a citar la fauna fósil no reptiliana y que nos da una idea del paisaje en la zona hace unos 135 millones de años. Los vertebrados fósiles mejor representados en Pochancalo son los semionotiformes, un grupo extinguido de osteíctios o peces óseos que tenía la boca corta con dientes robustos, redondos, en forma de botón, lo que nos indica que su dieta principal eran invertebrados provistos de concha dura. Aunque más escasos se han encontrado dientes y fragmentos de espinas de aleta dorsal de condrictios, peces cuyo esqueleto no está totalmente osificado. Se tratan de hibodóntidos, un grupo de pequeños tiburones de los cuales los paleontólogos han encontrado restos fósiles en sedimentos marinos y continentales, por lo que vivían tanto en agua dulce como salada.

En Pochancalo hay una pequeña representación de restos fósiles de anfibios y de mamíferos (Gasca et al., 2012). Se han encontrado algunos dientes de multituberculados, un orden extinto de mamíferos con una posición ecológica similar a los modernos roedores. Los quelonios o tortugas están representados por varias placas aisladas sin identificar a nivel genérico.

Los crocodilomorfos es un grupo de arcosaurios, entre los que se incluyen los cocodrilos actuales. Fueron muy abundantes en el Mesozoico; se trata de un grupo morfológicamente poco diverso y fácilmente identificable por sus dientes y morfología craneal. En Pochancalo se han recogido dientes aislados, los más abundantes son los asignados a la familia Atoposauridae. Son crocodilomorfos de pequeño tamaño, con un cráneo muy voluminoso en relación al resto del cuerpo, ojos grandes y extremidades relativamente largas. Esta familia se encuentra vinculada a un hábitat de lagos y pantanos con importante influencia de medios de agua dulce, aunque eran animales plenamente adaptados a la vida terrestre y capacidades corredoras. Su dieta fundamental debieron ser los insectos. Otras familias de crocodilomorfos en el registro fósil del Barranco del Morenillo son Bernissartiidae y Goniopholididae, de estos últimos se han recuperado los dientes de mayor tamaño, de forma cónica y ornamentados con pequeñas crestas longitudinales (Gasca et al., 2012).

Los restos de pterosaurios encontrados en Villanueva de Huerva son escasos pero nos dan evidencia de su presencia. Existen muchos enigmas por resolver sobre este grupo de reptiles que fueron los primeros vertebrados sobre la faz de la tierra que dominaron los cielos. Algunos paleontólogos consideraban improbable que volaran con facilidad; sus dimensiones, la débil membrana cutánea que formaba sus alas, etc. hacían pensar en animales torpes que apenas podían superar cortas distancias en su vuelo. Igualmente se creía que para volar deberían tener completamente extendidas sus alas y el vuelo planeado su modo habitual de hacerlo. Sin embargo, se ha simulado como podían desenvolverse en vuelo los pterosaurios. Los resultados han demostrado que, además de planear, tenían la capacidad de volar activamente y recorrer grandes distancias. En suelo firme se podían desplazar sobre sus patas traseras y apoyando las extremidades anteriores, doblando las alas hacia atrás. Si es cierto que por la estructura de sus alas y huesos posiblemente eran animales sensibles y con problemas de vuelo durante temporales de lluvia y viento. La piel la tenían cubierta de una especie de pelaje conocido como picnofibras cuya estructura es similar a algunos tipos de protoplumas que evidencian fósiles de dinosaurios terópodos. Otra idea a desechar es la de atribuir siempre envergaduras gigantescas a este grupo, pues había géneros de pterosaurios pequeños como gorriones.

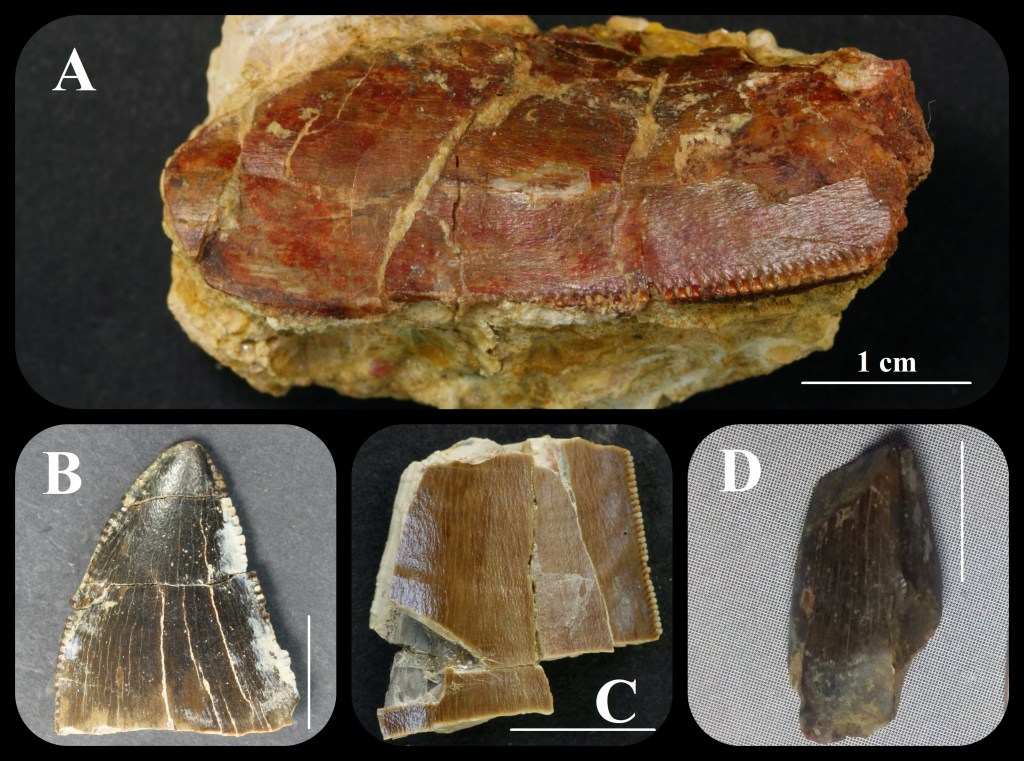

En Pochancalo se han encontrado tres dientes atribuidos a pterodactiloideos (Gasca et al., 2012). Tienen dos formas diferentes: la primera es de forma triangular, similar a una pipa de girasol (Fig. 4A). La segunda es subcircular en sección y alargada, aunque está fragmentado (Fig. 4B). Estos diferentes tipos de dientes y sus mandíbulas nos demuestran la variada dieta de alimentación de estos reptiles voladores: peces, moluscos, gusanos, insectos,… incluso otros reptiles.

Uno de los grupos de dinosaurios más conocidos son los terópodos. Géneros como Tyrannosaurus o Velociraptor han inspirado y sido protagonistas en películas, libros, parques temáticos, etc… Son los dinosaurios que más veces han estado presentes en las noticias divulgativas sobre Paleontología. La presencia de fósiles de terópodos en Aragón es, por el momento, escasa. Por ello cobran mayor importancia yacimientos como los de Villanueva de Huerva que nos demuestran la presencia de este grupo de dinosaurios y la convicción de que posiblemente sea cuestión de tiempo el recuperar más restos fósiles en nuestra región.

Los terópodos, salvo alguna rara excepción, era un grupo de dinosaurios carnívoros. Incluían géneros de grandes dimensiones, depredadores temibles, con dientes enormes y afilados. En los yacimientos de Pochancalo se han encontrado varios fragmentos de dientes de terópodos de tamaño medio-grande (Figs. 5A, 5C y 5D). Se atribuyen a individuos de la superfamilia Allosauroidea (Gasca et al., 2012), quizás podría tratarse de un carcarodontosaurio primitivo similar al conocido Concavenator descubierto en Cuenca. Los carcarodontosaurios eran ágiles depredadores a pesar de sus grandes dimensiones y robustez. En un nivel estratigráficamente más moderno se encontró la punta de un diente (Fig. 5B) atribuido a Allosauroidea, pero es morfológicamente distinto, por lo que pertenecería a un taxón diferente.

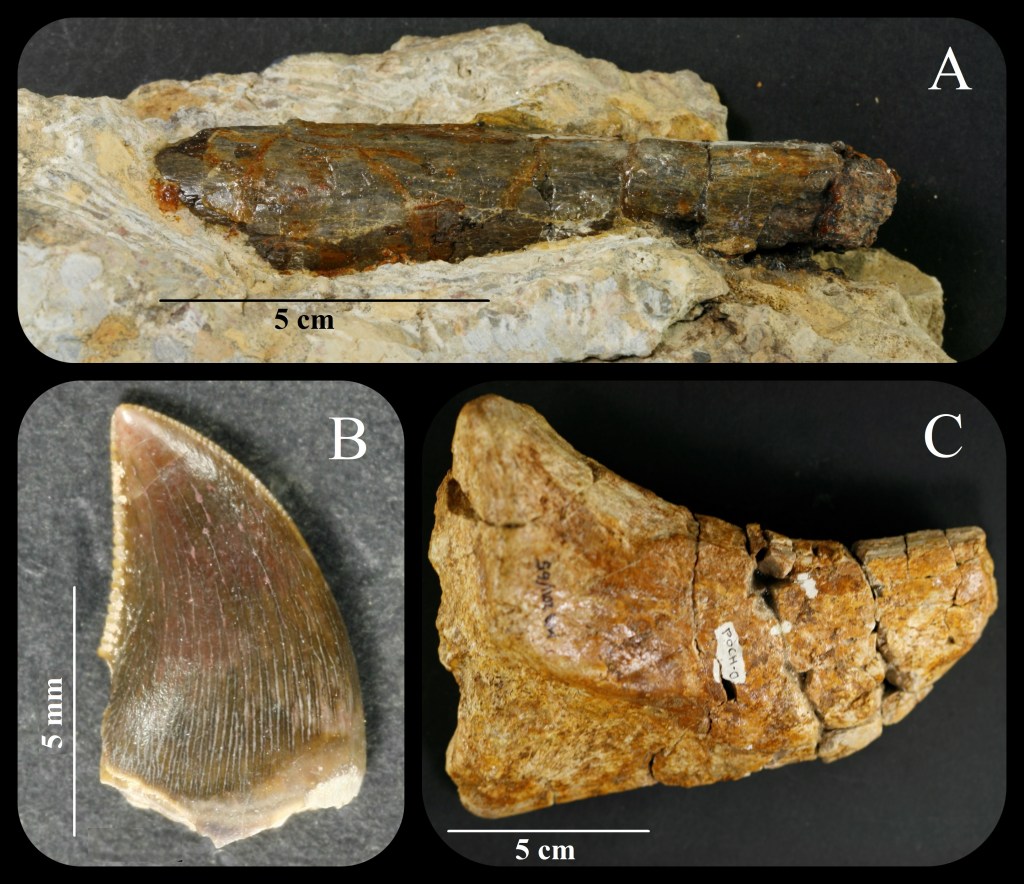

Las aves actuales evolucionaron a partir de otros dinosaurios terópodos de menor tamaño, hábiles corredores que cazaban en grupo y usaban sus afiladas garras para desgarrar la carne de sus presas. En el barranco del Morenillo se han recuperado dientes pertenecientes a la familia Dromaeosauridae, del clado de los manirraptores (Gasca et al., 2012), en el cual están incluidas las aves (Figs. 4C y 6B).

Otros restos fósiles de dinosaurios han sido recogidos en estos yacimientos villanovanos (Gasca et al., 2012), como fragmentos de cáscaras de huevo (Moreno-Azanza et al., 2008), un diente de dinosaurio saurópodo (Fig. 5D) y huesos aislados (Figs. 6A y 6C). Los saurópodos han sido los animales terrestres más grandes que jamás han existido en nuestro planeta, caracterizados por su largo cuello y cola, y voluminoso e imponente cuerpo. De estos cuadrúpedos de hábitos herbívoros han aparecido importantes fósiles en nuestra comunidad: géneros aragoneses como Tastavinsaurus, Aragosaurus, Turiasaurus o Galvesaurus.

El Paso: Un yacimiento de icnitas de dinosaurios para visitar en Zaragoza

Para observar hoy en día huellas de animales que habitaron el planeta hace millones de años se tienen que haber dado unas circunstancias concretas y especiales. El primer factor importante para su conservación es la superficie sobre la que pisó el animal en cuestión: debió ser un suelo húmedo, blando y fácilmente deformable. Posteriormente, el hueco producido por las extremidades permanecería inalterado durante un tiempo para luego cubrirse rápidamente de sedimentos que sirvieron de protección de la acción de agentes geológicos externos (lluvia, viento, etc.). También serían importantes las propiedades físicas del substrato que contenía las huellas. Finalmente un proceso de fosilización de millones de años haría el resto. Ahora solo es necesario que alguien descubra estas huellas fósiles, también llamadas icnitas.

Se puede encontrar el hueco que dejó la pisada pero también el relleno de la misma, al que se denomina contramolde. Así mismo tenemos las subhuellas que resultan de la deformación de las capas sedimentarias justo debajo de la principal sobre la que pisó el animal. Hay que tener en cuenta que un mismo individuo pudo producir icnitas diferentes en su rastro dependiendo de lo blando que estuviera el suelo que pisaba. Igualmente son distintas si el dinosaurio caminaba pausadamente o iba corriendo.

El yacimiento de icnitas El Paso fue declarado B.I.C. en 2003 por el Gobierno de Aragón (BOA nº17, Decreto 20/2003, del Gobierno de Aragón) y es el único yacimiento con restos fósiles de dinosaurios que podemos visitar en la provincia de Zaragoza. Actualmente los Voluntarios del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza están trabajando activamente en la divulgación del yacimiento, así como en su conservación, en colaboración con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Huerva (Fig. 7).

Aunque resulta difícil poder apreciar todas las huellas fósiles del yacimiento a simple vista, vamos a repasar las más aparentes:

1. La huella fósil que mejor se aprecia es la que produjo un dinosaurio bípedo, un terópodo de gran tamaño. Es una huella tridáctila de casi 50 cm. de anchura con la marca de tres dedos relativamente largos y estrechos, con un ancho reborde de sedimento que se deformó cuando el dinosaurio pisó el suelo blando. Si observamos con detenimiento, en algunas icnitas de terópodos podemos apreciar en el extremo de los dedos las marcas de las garras, al igual que las de las almohadillas que protegían sus pies. Como es característico en estos dinosaurios, la huella es digitígrada; lo que nos indica que estos animales pisaban sólo apoyando los dedos y no toda la planta del pie como hacemos, por ejemplo, los humanos. Apenas un metro más arriba a ésta se puede observar la marca de los dedos de una huella incompleta que dejó el mismo individuo (Canudo et al., 2005).

2. Esta icnita es tetradáctila y ligeramente más pequeña que la 1. Se aprecia la marca del hallux (4º dedo). La pisada se produjo sobre una huella anterior de la que tan solo se conserva uno de los dedos. Igualmente se atribuye a un dinosaurio terópodo grande. (Canudo et al., 2005).

3. Esta huella tridáctila se podría atribuir a un terópodo de tamaño mediano. Se trata de la única icnita que se encuentra en un estrato diferente: En un nivel superior y, por tanto, algo más moderna que el resto. Su tamaño es menor y su morfología claramente diferente.

En el yacimiento se encuentran algunas posibles subhuellas y grandes deformaciones que otros dinosaurios, posiblemente saurópodos, dejaron a su paso por Villanueva de Huerva y que pueden apreciarse en los cortes de los estratos. Los saurópodos al ser cuadrúpedos dejaban huellas diferentes cuando apoyaban las manos o los pies. Las de los pies son más grandes y de forma elíptica o redondeada. Las huellas de las manos suelen tener forma de media luna.

Yacimiento El Morenillo

Avanzado el cauce del barranco Morenillo se localiza este yacimiento homónimo. En su superficie los Voluntarios del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza han encontrado diversos restos fósiles de vertebrados: una corona dental mudada de dinosaurio iguanodontoideo, un ápice de diente de dinosaurio terópodo, varios dientes de cocodrilos, placas de quelonios, dientes y escamas de peces osteíctios picnodontiformes, un fragmento de coprolito y varias esquirlas inidentificables.

Yacimiento Merendero del Baño

En noviembre de 2021, Jesús Martín, un miembro del equipo de Voluntarios del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza se encontraba paseando por la orilla del río Huerva en las proximidades de Villanueva cuando halló huellas fósiles en una gran roca que se encuentra posicionada en vertical y que en algún momento hace decenas de años cayó desde lo alto del escarpe. Después de poner el hallazgo en conocimiento de Patrimonio del Gobierno de Aragón y a la espera de los primeros estudios del yacimiento, podemos decir que nos encontramos ante las icnitas producidas por un dinosaurio cuadrúpedo, probablemente del grupo de los tireóforos o dinosaurios acorazados.

Yacimiento San Adrián de Quiñones

Paseando por zonas por las que los dinosaurios caminaban hace más de 135 millones de años, Jesús Martín (responsable de “Dinosaurios de Zaragoza”) y su hijo mayor Adrián hallaron superficialmente en enero de 2023 algunos fragmentos de huesos largos de dinosaurios, que recogieron con la ayuda de dos Voluntarios del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza: David Marín y Lorién Crespo. Después de poner el hallazgo en conocimiento de Patrimonio del Gobierno de Aragón, los restos se depositaron en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, donde se ha realizado el trabajo de preparación. Se tratan de dos fragmentos de 28 y 30 cm. y otro más pequeño pertenecientes probablemente a una misma costilla de dinosaurio que mediría más de un metro de longitud. Las costillas no son huesos demasiado significativos para identificar al género de dinosaurio al que pertenecen, aunque sí podemos conocer el grupo. En este caso, y a falta de un estudio profundo, estaríamos ante una costilla de saurópodo. Grupo de voluminosos dinosaurios de cuello y cola largos que son los animales terrestres más grandes que han existido en nuestro planeta. Muy emblemáticos en Aragón, con la descripción de nuevos géneros como: Aragosaurus, Galvesaurus, Turiasaurus o Tastavinsaurus.

Yacimiento Villanueva de Huerva

A unos 3 km. al este de Villanueva se sitúa un yacimiento datado en el Aragoniense superior (Mioceno medio, unos 13 millones de años de antigüedad). Entre intercalaciones calcáreas y margosas se han recogido fósiles de diversas familias de roedores, insectívoros, quelonios y una hemimandíbula de Micromeryx, un género de ciervo almizclero ya extinto.

Bibliografía científica

CANUDO, J.I. , BARCO, J.L. , CUENCA-BESCÓS, G. y RUIZ-OMEÑACA, J.I. 2005: Presence of two different theropod footprints in the Valanginian-Hauterivian (Lower Cretaceous) of Villanueva de Huerva (Zaragoza, Aragón, Spain). Abstract Book-International Symposium on dinosaurs and other vertebrates Palaeoichnology. Fumanya, Barcelona.

GASCA, J.M. , BADIOLA, A. , CANUDO, J.I. , MORENO-AZANZA, B. y PUÉRTOLAS, E. 2012: La asociación de vertebrados fósiles del yacimiento Pochancalo 1 (Valanginiense-Hauteriviense, Villanueva de Huerva, Zaragoza, España). Actas de las V Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su entorno. Salas de los Infantes, Burgos, 159-172.

INFANTE, P. , CANUDO, J.I. , AURELL, M. , RUIZ-OMEÑACA, J.I. , SENDER, L.M. y ZAMORA, S.A. 2005: Primeros datos sobre los dinosaurios de Zaragoza (Theropoda, Valanginiense-Hauteriviense, Cretácico Inferior). XXI Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología. Gestión e Investigación de la Paleontología en el Siglo XXI. Sevilla. Libro de Resúmenes. Eds. E. Bernáldez, E. Mayoral y A. Guerreiro dos Santos, 119-120.

MORENO-AZANZA, M. , GASCA, J.M. y CANUDO, J.I. 2008: Fragmentos de cáscara de huevo del tipo basico Testudoide del Cretácico inferior de Zaragoza (Formación Villanueva de Huerva, Hauteriviense-Valanginiense). En Esteve, J. y Meléndez, G., Eds. Paleontológica Nova. Publicaciones del Seminario de Paleontología de Zaragoza, 8: 233-234

MORENO-AZANZA, M. , GASCA, J.M. y CANUDO, J.I. 2009: Fragmentos de cáscara de huevo de Megaloolithidae en el Cretácico Inferior de la provincia de Zaragoza (Formación Villanueva de Huerva, España), Actas de las IV Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno Salas de los Infantes, Burgos: 253-262